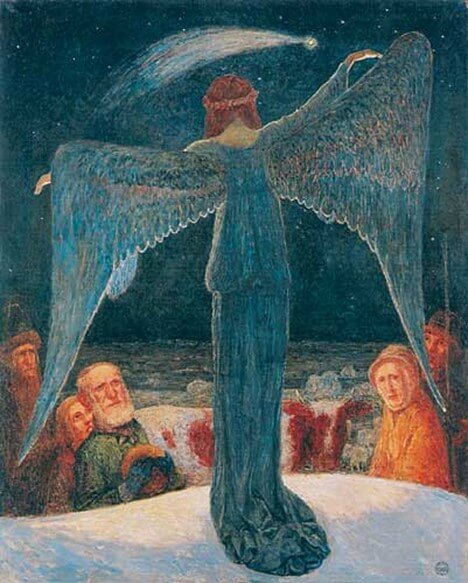

Gedanken zum Bild (8) Rembrandt van Rijn (1606-1669): Das Gleichnis vom Schatz im Acker

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker.“ (Matth. 13, 44)

Gleichnisse sind eine große Stärke der Bibel. Sie sind bildhafte Vergleiche, in denen komplexe Themen in einen anderen (oft alltäglichen) Kontext übertragen werden. Manche Gleichnisse sind jedoch nicht ganz leicht zu verstehen. Manchmal sind es Rätsel, und manchmal können bildliche Vergleiche auch etwas „schräg“ sein. Eine Mischung aus Rätsel und Schrägheit ist vor allem das kurze Gleichnis vom Schatz im Acker, dass nur drei Sätze umfasst und das wir in der bildlichen Darstellung von Rembrandt sehen.

Das Rätselhafte dieses Gleichnisses beginnt bereits, wenn wir das Himmelreich, das bildhaft dargestellt werden soll, mit dem Schatz gleichsetzen. Denn nur aus dieser Gleichsetzung heraus wissen wir ja immer noch nicht mehr darüber, was das Himmelreich ist und wie es sein soll – außer, dass es wertvoll wie ein Schatz ist, ohne aber ein materielles Gut zu sein. Auf diesem Weg kommen wir also nicht so leicht weiter in der Deutung des Wortbildes.

Die andere Möglichkeit des Verständnisses ist, dass wir die Gleichheitszeichen gedanklich nicht zum Schatz setzen, also zum „Was?“, sondern zur Handlungsweise des Mannes, also zum „Wie?“ So ähnlich soll das mit dem Himmelreich sein. Punkt. Fragezeichen. So soll es sein? Tatsächlich? Das wäre schon schräg. Da kommt einer, findet einen wertvollen Schatz auf fremdem Land, geht nicht davon aus, dass dieser jemand anders gehört, zeigt sicherheitshalber auch nicht seinen Fund an, damit der wahre Besitzer sich zu erkennen geben kann, sondern wird ganz schlau, um nicht zu sagen listig: Es entsteht der Gedanke, alles eigene Hab und Gut flüssig zu machen, keinem etwas zu sagen, den Acker zu kaufen und damit einen guten Schnitt zu machen. Das ist vielleicht nicht verboten, aber vielleicht auch nicht ganz sauber – würden wir sagen. Die Erkenntnis daraus wäre: Es wird uns nicht geschenkt, nicht einmal das Himmelreich, es muss hart – mit allen Mitteln?! – errungen werden.

Und Rembrandt, das ist das Faszinierende an diesem Bild, malt einen Moment, in dem das Zwiespältige ganz besonders deutlich wird. Nicht den Moment unmittelbar, in dem der Mann den Schatz findet und in Jubel ausbricht, sondern den Moment, wo es in ihm bereits arbeitet: Wie kriege ich das unbemerkt hin, an diesen Schatz zu kommen, so dass mir keiner zuvorkommt? Er wendet seine Augen von dem Schatz ab und schaut verschlagen über die Schulter. Und man kann seine Gedanken in diesem Moment förmlich lesen: Hat mich einer dabei gesehen, wie ich den Schatz gefunden habe?

Was sollen, was können wir heute mit diesen beiden Deutungsebenen machen? Auf jeden Fall nicht die Handlungsweise des Mannes zum Vorbild nehmen. Dieser Vergleich wäre missglückt. Wenn man aber das Positive in seinem Handeln herausstellen und festhalten will, dann würde das m. E. darin bestehen, dass er in dem Moment die Bedeutung seines Fundes erkannt hat und daraus eine Konsequenz erwächst, die voll fokussiert ist auf das, was in diesem Moment wichtig geworden ist. Er setzt im Prinzip alles auf eine Karte. Er stellt sein bisheriges Leben in Frage, um an diesen Schatz heranzukommen.

So weit ist das nachvollziehbar oder sogar ein wichtiger Hinweis auf die Wichtigkeit dessen, was mit dem Reich Gottes gemeint ist: Alles stehen und liegen lassen (so wie die Jünger bei der Berufung) und sich dem, was als Wichtigstes erkannt wurde, voll und ganz zu widmen. In unserem Leben steht die Frage der Prioritätensetzung auch an, aber meist in abgeschwächter Form. Die wenigsten werden alles stehen und liegen lassen können oder wollen – Familie, eigne Geschichte, Hab und Gut – um eine radikale Wende des Lebens herbeizuführen.

Und dann fragt sich natürlich weiterhin, wofür solch eine radikale Wende sinnvoll wäre? Häufig wird der Schatz mit dem Evangelium, der guten Botschaft, gleichgesetzt. In ihr liegt das Geheimnis des Himmelreiches verborgen. Und für das Evangelium lohnt es, die Prioritäten des Lebens anders bzw. neu zu setzen. Eine andere Deutung besteht darin, dass es sich um einen inwendigen, verborgenen Schatz handelt, der sich im Menschen, im Selbst befindet.

Und so geht das Gleichnis dann auch für uns sinnvoll auf. Weil es sich lohnt, für den verborgenen Schatz im Ich alles andere einzusetzen oder die Prioritäten der eigenen Entwicklung damit zu verbinden: Welche Potenziale stecken in mir, die zur eigenen Sinnerfüllung (Himmelreich) beitragen, die damit in Übereinstimmung stehen, dass ich als ein Geschöpf Gottes das Gute der Schöpfung befördere, dass ich meine Möglichkeiten ausschöpfe, ohne damit letztlich etwas verdienen zu können als Glück und Erfüllung? Solche Fragen eröffnen uns neue Perspektiven – gerade am Beginn eines neuen Jahres.

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für das Jahr 2026!

Dr. Michael Bartels

Vorsteher